TERMOLI. La storia è un mosaico di fonti e di sguardi. I fatti – le date, gli ordini, i luoghi – stanno fermi; il loro senso cambia a seconda del punto di vista da cui li guardiamo. Settembre 1943, più di altri mesi, chiede questo esercizio di onestà: tenere insieme la cronologia certa e la prospettiva di chi quei giorni li ha attraversati con l’elmetto in testa e la polvere nei polmoni. Oggi scelgo consapevolmente il punto di vista dei soldati. Non per ridurre la portata politica degli eventi, né per assolvere responsabilità di vertice, ma per misurare – con il metro corto dei reparti – che cosa significò, nell’ora degli ordini mancati, prendere decisioni con informazioni parziali, proteggere civili, recuperare feriti, salvare chi poteva essere salvato. Userò un linguaggio semplice e preciso e mi atterrò a ciò che i diari di reparto, gli ordini del giorno, i rapporti operativi e le testimonianze coeve mi consentono di dire senza forzature.

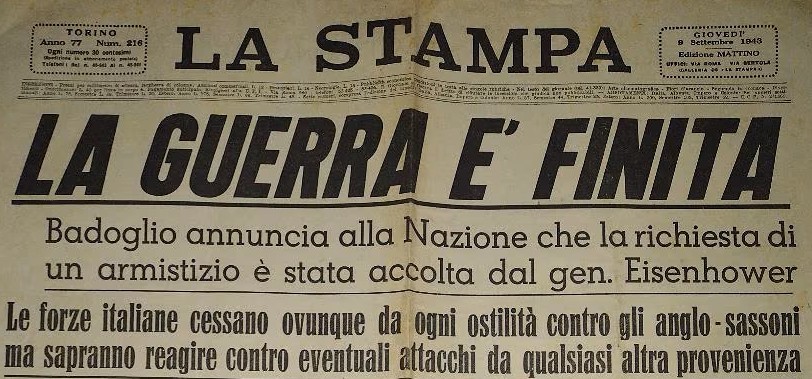

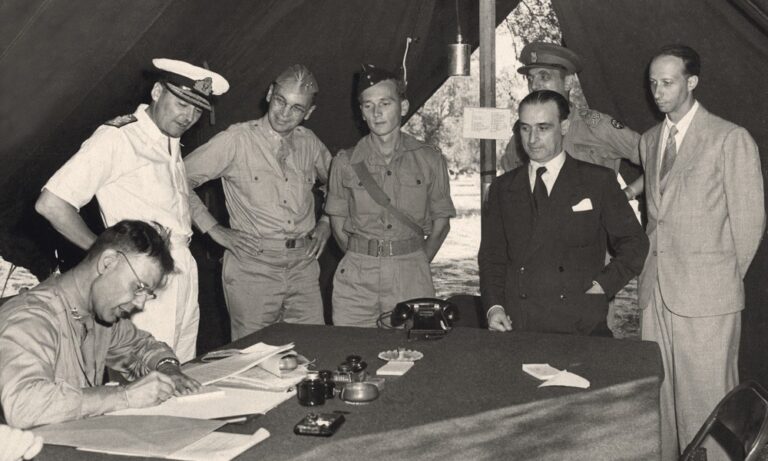

Noi soldati quel mese lo abbiamo vissuto con il peso dell’elmetto e la polvere in bocca. Il 3 settembre 1943, quando a Cassibile si firmò l’armistizio “corto”, nessuno di noi era in quella stanza: eravamo ai posti di guardia, in marcia, su banchine che sapevano di ruggine. Cinque giorni dopo, l’8 settembre alle 19:42, una voce in radio entrò nelle camerate. Era quella del maresciallo Pietro Badoglio, Capo del Governo italiano che annunciava la firma dell’armistizio, sino a quel momento tenuto segreto: “Il Governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower comandante in Capo delle Forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.” In quell’istante capimmo due cose opposte: che la guerra stava cambiando e che non avevamo ordini.

L’anello decisivo della catena di comando si era spezzato: i telefoni gracchiavano, i comandi tacevano o dicevano “attendete ulteriori disposizioni”. L’aria si era riempita di domande: chi è il nemico, da che parte ci mettiamo, chi protegge i civili, chi custodisce i magazzini, chi scorta i feriti? Lo sbandamento non fu un gesto: fu un rumore lungo. Nei reparti qualcuno bruciò carte, altri nascosero armi “per quando serviranno”, altri ancora – quasi per inerzia – mantennero consegne fino all’ultimo minuto utile. Intanto la Germania aveva un nome per quel vuoto: Operazione Achse. Li vedemmo arrivare con elenchi già pronti: presìdi occupati, posti di blocco, depositi requisiti, convogli organizzati per i nostri che diventavano IMI, Internati Militari Italiani. Fu così che molti compagni, ancora in uniforme, finirono su vagoni verso Nord: finestre alte, scatolette e sete, qualche fotografia nel taschino, una domanda che non smetteva di girare – “ma non eravamo alleati ieri?” – e la sensazione di essere precipitati fuori dal diritto, con una firma cambiata di posto. Nel frattempo, gli Alleati si muovevano come se il calendario avesse corso da solo. Il 3 settembre erano già passati in Calabria (Baytown). Il 9 li vedemmo su due fronti: Salerno (Avalanche) e Taranto (Slapstick). A Salerno, per chi era lì o poco distante, il mare sembrò riempirsi di ferro e barelle: i nostri medici, pochi strumenti, molto mestiere; il sangue aveva l’odore del gasolio.

Lungo l’Adriatico, le strade tremarono sotto i camion e i muli; i ponti saltati si contavano come croci su una carta. L’impressione forte, tra noi, fu questa: nessuna grammatica, solo verbi all’infinito – resistere, proteggere, decidere. A Roma, tra l’8 e il 10, noi granatieri, soldati scompaginati e civili con fucili di famiglia ci ritrovammo a Porta San Paolo. Non c’era il tempo di pensare all’eroismo: c’era da tenere un varco, salvare chi si poteva, coprire la ritirata di chi non ce la faceva. Il 10 settembre la città cadde. Quello fu l’istante in cui capimmo che l’Italia era spaccata: lo leggevamo negli ordini contraddittori, nell’assenza di un “noi” pronunciato dall’alto, nel rumore secco degli stivali tedeschi sui sampietrini. Poi arrivarono le notizie che corrono più veloci dei bollettini: il 12 settembre un colpo d’ala sul Gran Sasso portò via Mussolini; il 23 si proclamò la RSI (Repubblica Sociale Italiana). Per noi significò due Italie e una sola mappa da attraversare: posti di blocco dove ogni risposta poteva essere quella sbagliata, famiglie che improvvisavano nascondigli, parroci che tenevano registri con più attenzione delle prefetture. Nelle Isole Ionie, a Cefalonia (Grecia), i soldati della “Acqui” dissero “no” alla consegna delle armi: combatterono, poi furono fucilati. Quel “no” arrivò nelle caserme come una fitta al diaframma. E tuttavia, dentro il vuoto degli ordini, nacque qualcosa che oggi si chiama salvamento e allora si chiamava semplicemente dovere. Fu il nostro lavoro più umano. Salvamento significò raccogliere i feriti sotto il fuoco incrociato e trascinarli oltre un muretto; aprire scuole come infermerie, segnare a matita i gruppi sanguigni sulle bende; scortare civili fuori dalle traiettorie, fare spazio sui camion a una donna e a un neonato; nascondere un ex prigioniero alleato nel cassone del fieno e portarlo fino alla parrocchia; chiudere con un lucchetto la porta di un magazzino, prima che qualcuno, spinto dalla fame, lo svuotasse. Significò anche salvare chi era già precipitato fuori dalla guerra.

Sull’Adriatico, con l’autunno, cominciarono le traversate notturne: pescatori che, senza fare domande, spegnevano le luci e scendevano lungo costa; noi, o chi di noi aveva fallito i treni del Nord, o chi scortava ex-POW fuggiti dai campi, salivamo a bordo con una coperta, un’icona, un pezzo di pane; puntavamo a sud, verso porti che avevano un altro accento e il controllo alleato. Il porto di Termoli, settimane più tardi, divenne una soglia: chi arrivava ne usciva con un nome registrato e una strada nuova. Nessuno di noi in quelle notti usò la parola “eroismo”. Si chiamava prudenza, fatica, mare corto e silenzio. Sul Tirreno, la parola “salvamento” prese la faccia di una città intera: Napoli, 27–30 settembre. Là capimmo che soccorso e resistenza sono la stessa cosa: qualcuno alzava una barricata, qualcuno portava acqua, qualcuno segnava un passaggio sicuro di cortile in cortile, qualcun altro interrompeva una ronda con una bugia tempestiva.

Quando i tedeschi si ritirarono, prima dell’arrivo degli Alleati, i soldati che avevano percorso quelle strade compresero che una parte d’Italia aveva imparato a reggersi sulle proprie gambe. Se si deve formulare un giudizio – dal punto di vista dei soldati, non degli storici – lo sbandamento apparve come un fallimento di comando, non come un vizio del popolo. In alto mancarono voce e orizzonte; in basso comparvero mani. Furono quelle mani a tenere insieme i giorni: mani che sollevarono barelle, che spinsero una barca fuori dal porto a remi e accesero il motore al largo, smontarono un’insegna per non attirare il fuoco, scrissero su un foglio “qui vive una famiglia con tre bambini”.

Di quel mese restano date incontestabili e gesti incancellabili: un varco difeso per un’ora in più; un pacco di garze spartito in quattro; un passaggio in barca nel buio; un fischio in una viuzza a segnare il “via libera”. Più tardi, alla domanda su che cosa li avesse salvati, la risposta fu una parola semplice e pesante: responsabilità. Non quella astratta dei proclami, ma quella feriale dei salvataggi: trasportare un ferito perché vivesse; spostare una famiglia perché respirasse; nascondere un prigioniero perché si salvasse; tenere coeso un reparto quando un maresciallo decideva anche senza ordini. Da lì cominciò il ritorno a una disciplina adulta: non obbedienza al vuoto, ma al dovere. E in quel dovere i soldati riconobbero il volto migliore del Paese che, tra macerie e approdi, provavano a rialzare.