SAN MARTINO IN PENSILIS. I cognomi “Ebreo” e “Marrano” presenti soprattutto ma non esclusivamente a San Martino in Pensilis e Portocannone possono essere una traccia della presenza ebraica nel nostro territorio.

A questi cognomi si può aggiunge, come indizio, la scritta in ebraico attualmente collocata vicino la porta della chiesa di San Felice in San Felice del Molise. Sicuramente altre tracce della presenza ebraica lungo i secoli nel Molise si possono trovare.

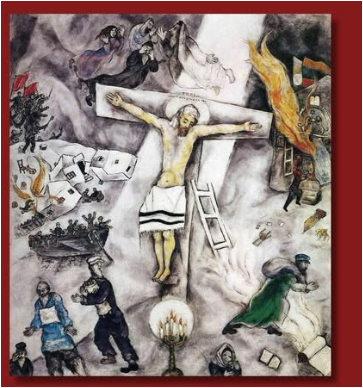

A Roma è esposta la “Crocifissione Bianca” di March Chagall che, all’indomani della “Notte dei Cristalli” affida ai pennelli la tragicità dell’evento e la drammaticità della situazione storica con una particolare attenzione alla violenza antisemita perpetrata dai nazisti e la crescente persecuzione degli ebrei in Europa. La crocifissione Bianca è tra le opere più significative e più potenti del XX secolo.

La fusione di simboli ebraici e cristiani in un contesto cromatico che rende l’opera capace di farci toccare con il cuore le atrocità di ogni guerra e oppressione, trasforma il dipinto in profezia.

Gli atti di violenza raffigurati, dagli occhi del pittore calamitano lo sguardo dell’osservatore.

Una luce che scende dall’alto sul quale si staglia il corpo di Gesù crocifisso è il centro della scena. Questo fascio luminoso si espande su tutta l’opera ma il corpo del crocifisso splende di luce propria.

Per la qabbalah ebraica il bianco è simbolo della misericordia di Dio. Con quest’opera, Chagall, consapevole della violenza dell’uomo, si rivolge direttamente alla misericordia di Dio.

Uscendo dal fascio di luce, le mani del Crocifisso, sembrano assumere su di sé il grigio presente nell’opera per illuminarlo. Quelle mani sembrano protendersi verso le scene di violenza che sostituiscono i due crocifissi dei racconti evangelici. Nell’opera di Chagall è tutto il popolo ebraico ad essere crocifisso (per una maggiore comprensione l’opera andrebbe analizzata in ogni sua parte).

La croce sulla quale si erge il Cristo è a forma di “T” la ventiduesima lettera dell’alfabeto ebraico, con tutto il suo simbolismo. Secondo l’esperienza ebraica, dopo la morte di Abele il segno che Dio pose sulla fronte di Caino perché nessuno lo uccidesse era un “T” (cfr Gn 4, 15).

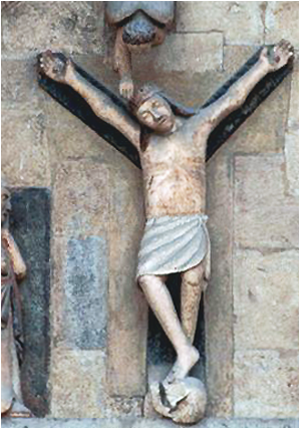

Nella lunetta del portale della Concattedrale di Larino, molti secoli prima di Chagall, è stato scolpito un Crocifisso su due croci: una croce nera a forma della lettera ebraica “Y” (Tsadè con tutto il suo simbolismo) inscritta in una croce bianca a “T”.

Sulla Crocifissione Bianca è riportata due volte l’iscrizione INRI: una in rosso in lettere gotiche per ricordare i pamphlet antisemiti dei nazisti e il colore del sangue, e l’altra in nero scritto in ebraico per esteso.

il capo del Crocifisso non è coronato di spine, ma è coperto da un panno bianco forse un havalim che rimanda a 1 Re 20, 31. Chagall conserva il tradizionale nimbo sul capo del Cristo.

Sui fianchi del Crocifisso, Chagall stende il “Tallit”.

Nella rivista online “Terra Santa” Elena Lea Bartolini scrive: “… Questo scialle (il tallit)… è costituito da un ampio telo di stoffa bianca (lana, cotone o seta) sul quale spiccano delle strisce azzurre o blu scuro. Ciò che immediatamente colpisce è la prevalenza del bianco rispetto al colore che richiama il cielo e che, dal punto di vista religioso, rimanda alle dinamiche del rapporto che Dio stabilisce con gli uomini. Il colore prevalente – il bianco – è segno infatti della sua misericordia che, come ricorda la Scrittura, è decisamente superiore alla sua giustizia simboleggiata nel tallit dal colore azzurro/blu: come attestato nell’Esodo il rapporto è «mille a quattro» (cfr Es 20,5-6).

Avvolgersi in questo scialle significa dunque avvolgersi nella misericordia divina … Ma alla misericordia divina, segno di un amore particolare per le creature, deve corrispondere la coscienza umana degli impegni derivanti dall’aver accolto gli insegnamenti rivelati al Sinai, e per questo il tallit è ornato da frange che simboleggiano il particolare legame derivante dall’Alleanza, il quale implica obblighi reciproci, ed è garantito dalla fedeltà di Dio il cui Nome è simbolicamente richiamato dal numero dei nodi con cui le frange sono fra loro intrecciate … Il tallit è pertanto uno dei segni che impegna l’ebreo a fare costante memoria del motivo per cui il popolo a cui appartiene è stato scelto da Dio fra gli altri popoli: una testimonianza di santità che possa diventare benedizione per tutte le genti (cfr Es 19,5-6 e Gen 12,3). Ed è per questo che accompagna non solo particolari momenti liturgici ma anche le tappe religiose della vita: dalla circoncisione, alla maturità religiosa, al matrimonio, alla sepoltura; sotto il medesimo la famiglia si raduna a Kippur in un momento particolarmente suggestivo della liturgia che attesta il perdono divino dopo la teshuvah (la conversione), e rimanda ogni volta alla presenza della Shekhinah che è il dimorare di Dio in mezzo agli uomini”.

Nel suo articolo “Il tallit, segno dell’abbraccio divino al mondo”, il professore Massimo Giuliani, scrive: “È uno dei simboli ebraici più noti e facilmente riconoscibili, il tallit … Per i non ebrei è semplicemente il manto della preghiera, che gli ebrei … usano in sinagoga o quando celebrano alcuni eventi speciali come circoncisioni, bar/bat mitzwà, matrimoni. Va certamente annoverato tra gli oggetti presenti in ogni casa ebraica …

Sebbene (il tallit) non compaia nella Torà, sono stati trovati rimandi in Giobbe 38,13; in alcuni salmi che alludono alle ‘ali della Shekhinà’ … con i suoi quattro angoli frangiati il tallit sarebbe uninvito all’unità del popolo, a dispetto della diaspora... avvolgendosi in esso è come avvolgersi in tutta la Torà, quasi come in un sefer, che è un rotolo … ma quest’idea di esser avvolti è metafora, più in generale, di Dio stesso che avvolge l’intero creato con un abbraccio materno-paterno, pieno di amore e di giudizio. Simbolicamente ciò è espresso daicolori del tallit…anche Dio ha il suo tallit personale: l’arcobaleno una panoplia di colori, cifra della diversità delle creature…”.

Dilatiamo gli orizzonti e andiamo a Valona in Albania.

Anche se le opinioni sono discordanti, secondo lo storico Novruz Bajrami, i primi ebrei approdano nella città di Valona nel 1430. Arrivano qui dalla Spagna, si integrano facilmente in una comunità già multietnica e religiosa e diventano ben presto parte viva della comunità.

Per circa 600 anni gli ebrei di Valona hanno dimorato quasi tutti in un’unica strada oggi denominata “Jewish Street” e dichiarata monumento culturale.

Secondo Bajrami, tra la fine del 1400 e gli anni ’20 del 1500, Valona era diventata una specie di centro nella regione per gli ebrei che a quel tempo, nella città avevano circa 609 case che appartenevano agli ebrei, e avevano costruito la sinagoga, che, secondo gli storici, esisteva a Valona fino alla prima guerra mondiale. Gli archeologi stanno facendo riemergere i resti.

Lungo i secoli ci furono diverse ondate di arrivi di ebrei in Albania e in particolare a Valona.

Durante i tumulti della seconda guerra mondiale, secondo Fari Shaska, le strutture ufficiali di Valona, riguardo alla caccia agli ebrei non collaborarono con le autorità tedesche occupanti. La comunità ebraica di Valona sopravvisse alla guerra e all’occupazione nazista. Dopo la guerra, come la maggior parte della piccola borghesia albanese, furono espropriati dal regime comunista e nel corso degli anni furono integrati in matrimoni misti con altre comunità religiose.

Volando tra storia, geografia e cultura, approdiamo a Guglionesi dove, nel 1505 Michele Greco da Valona realizza per la Confraternita di Sant’Adamo il grande e meraviglioso trittico della Madonna con Bambino tra i santi Giovanni Battista e Adamo Abate.

Su Michele Greco da Valona c’è molto da ricercare e approfondire. Se Bajrami ha ragione, si può ipotizzare che il pittore abbia avuto notizia (se non incontrato) gli ebrei di Valona e informato dei motivi del loro approdo in quella terra.

Una cosa è certa: nella cuspide del trittico suddetto, l’autore ritrae un “Compianto sul Cristo” che nella tradizione cristiana orientale (al quale il pittore sembra far riferimento nella sua firma) è detta “Nymphios”, il Valonese ritrae Gesù con il tallit ebraico proprio come fa Chagall nella Crocifissione Bianca (e non solo in quest’opera).

Il tallit del Cristo di Michele Greco da Valona è bianco con delle righe verticali blu scuro, non ha frange (Con la morte, il pio ebreo è sciolto dagli obblighi di legge) e sembra straripare dalla cornice verde che delimita la base del dipinto della cuspide quasi a protendersi verso l’osservatore.

Ancora una volta mi sembra bene ricordare che il bianco, nel tallit è il colore della luce della misericordia di Dio e il blu il colore della giustizia di Dio.

San Giacomo Apostolo scrive: “La misericordia ha sempre la meglio sul giudizio” (2,13).

La “Crocifissione Bianca” di Marc Chagall è temporaneamente esposta a Roma in questi primi giorni di Anno Santo nel contesto dell’iniziativa “Giubileo è cultura” del Dicastero per l’Evangelizzazione con ingresso gratuito.

Le opere di Michele Greco da Valona si trovano nella parrocchiale di Guglionesi e possiamo lasciarci inondare dalla loro bellezza tutti i giorni dell’anno da oltre 500 anni.

Don Nicola Mattia